作者|Mia

健康消费浪潮下,“无抗”正成为继有机、绿色之后又一个搅动市场的热词。

这与抗生素在养殖业的大量使用密切相关 。据纪录片《食至灭绝》显示,全世界各地生产的抗生素有超过75%被用于牲畜,这直接导致畜禽肉、水产品、乳制品成为抗生素残留的“重灾区”。

“渔民使用抗生素,核心问题是他们缺乏鱼病防范的手段,所以鱼一旦生病,就不得不使用。” 数智渔业产业运营服务商「庆渔堂」CEO沈杰告诉剁椒Spicy。在他看来,水产品市场的矛盾愈发突出。

这种滥用带来的隐患正逐步显现。一方面,抗生素通过餐桌进入人体,长期微量摄入会加速体内细菌耐药性的累积,甚至损害免疫系统、引发过敏反应;另一方面,过量抗生素排入水体,会破坏水生态平衡,导致耐药菌在环境中蔓延,形成难以逆转的生态风险。

在养殖业抗生素滥用的大背景之下,市场上的“无抗”农产品正越来越多。

从无抗肉、无抗奶到无抗鱼、无抗鸡蛋,再到无抗牛蛙、无抗小龙虾,正大食品、大成食品、山东亚太中慧等行业巨头,以及锋味派、逮虾记、小黄象等品牌,纷纷带着“无抗”标签涌入市场。

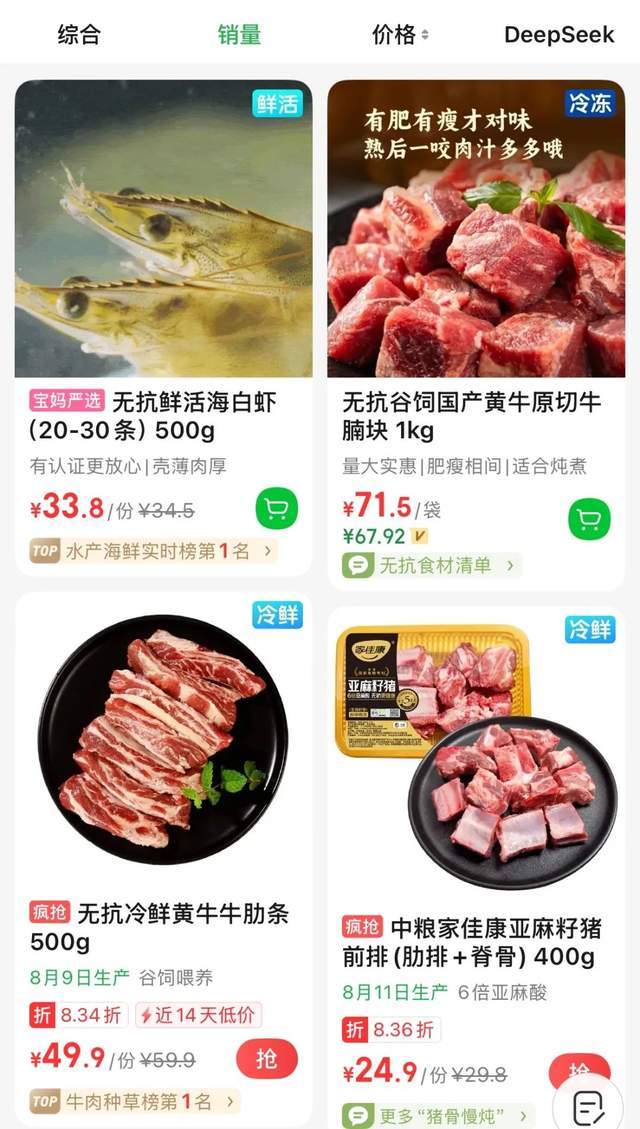

仅以叮咚买菜为例,目前已经形成了无抗食品矩阵,从牛肉、猪肉到鸡蛋,再到虾和鱼,几乎覆盖了日常餐桌的主要荤食。

消费者在超市拿起一盒“无抗鸡蛋”或选购一条“无抗鱼”时,或许很难意识到,这枚标签的背后,是整个养殖业的标准与认知差异。

也正是在这样的背景下,叮咚买菜战略投资了庆渔堂,以获得“无抗鱼”“吊水鱼”的稳定供给,并进一步优化养殖产业链。

这也让叮咚这家生鲜电商平台,由“卖鱼”延伸到了“养鱼”这一更上游的环节。

但和有机食品不同,无抗食品目前标准尚不完善,且没有形成强市场认知 。如何在产业现实与消费需求间找到最大公约数?整个行业的“减抗”路径又该如何设计?

带着这些问题,剁椒Spicy与叮咚买菜和庆渔堂展开了一次关于“无抗”与“活鱼零售”的对话。

在生鲜零售的货架上,“无抗”标签早已不算新鲜事物。

在叮咚买菜平台,仅看活虾产品,无抗鲜活对虾500克标价36.8元,而非鲜活的保萝深海大虾200克10.8元,虽客单价比普通同类稍贵,却凭着“无抗”的确定性成为该品类销量第一。

据了解,目前市场上的“无抗”食品可分为两类:

一类是“全程无抗”,强调养殖全过程,整个养殖周期绝不使用抗生素,需企业具备严格的养殖管理、疾病防控技术和全链条追溯能力,成本高昂。以鸡蛋为例,无抗鸡蛋市场中占比仅20%-30%。

另一类“结果无抗”更侧重终端检测,要求最终产品中检测不到抗生素残留,对养殖过程是否使用抗生素不做强制要求,虽然不能完全等同于“全程无抗”,但也是减少滥用药品,提高食品安全的进步之一。

这种分化源于行业“减抗”的现实路径,在无法实现一步到位时,“结果无抗”成为平衡安全与产业现状的过渡方案。

“从稳定供应链的角度来讲,目前要完全做到从一条小苗在无抗基地里全部养到大,并且能365天稳定供应,这样的规模体量大概需要在未来三年左右的时间逐步实现。”庆渔堂CEO沈杰表示。

且与禽类、蛋类的标准化加工流程不同,蛋鸡与肉牛养殖已形成规模化集群效应,大型企业可通过自建养殖场实现全程管控,散户比例较低且易于纳入标准化体系。

水产养殖至今还是散户为主,数百万个分散的鱼塘构成产业根基,每个塘口的水质、养殖习惯、疫病防控措施都千差万别,想实现统一的无抗标准,难上加难。

因此,庆渔堂选择使用“活水吊养”工艺——在达销售平台前的最后一个月,将成鱼置于吊水池中暂养,期间不投喂人工饲料,通过物理净化加速抗生素降解,且进一步解决了土腥味重、肉质松散的口感问题。

即便如此,“吊水鱼”的养殖难度依然不低,这也客观反映出无抗鱼的产业复杂性。

据介绍,吊水环节的死亡损耗管控是核心难点,水生动物对环境变化的敏感度远超陆生生物,水温波动±2℃即可引发应激反应,体表擦伤易导致感染,隐性疾病更难预判,这要求全流程严苛标准化操作,直接推高了养殖成本。

沈杰透露,庆渔堂春秋冬季损耗率可控制在5%以内,但夏季高温导致的水质恶化会使这一数字升至10%-15%,成为制约效率的关键瓶颈。

与此同时,货源端的稳定供给能力让管理难度再升一级。消费者对“每日可及”与“安全”的双重诉求,倒逼企业必须在规模与品质保障间寻找精准平衡点。

值得强调的是,目前水产行业“吊水鱼”比例仍很低,庆渔堂的安全品控标准已远超市场平均水平,产业链协同也在深化。

2025年2月叮咚买菜上架“吊水鱼”,7月双方合作的“共富数字渔仓”首批吊水鱼投入养殖。

按沈杰规划,未来两到三年,“吊水鱼”将逐步扩容为全程无抗鱼,最终有望实现对即时零售平台100%供应。

需要明确的是,叮咚买菜的活鱼销售并非 “论斤” 称重,而是 “论条” 定价,这种模式在小象超市、盒马等平台也颇为一致。

以鲈鱼为例,叮咚买菜对其有明确规格要求(如控制在1斤左右),但鱼塘货源往往从四五两到一斤多不等,混乱的规格给供应链带来极大挑战。

看似简单的销售方式背后,藏着水产零售另一层挑战,真正实现供应链升级,远不止解决安全问题,稳定供给、标准规格、损耗控制、全链路溯源等都是必须跨越的关卡。

据了解,庆渔堂曾与多个上下游渠道对接,但多数销售端既缺乏深耕水产供应链的意愿,也无力解决安全之外的标准化、稳定供给与损耗控制等核心问题。

直到与叮咚买菜合作,这一局面才得以改变,不过推进过程并非一蹴而就。

2019年下半年,双方启动基础供应链搭建,2022年推进2A类吊水鱼项目时,仍受限于供应链能力与基地规模,品类推广处于完善阶段;直至2025年“共富数字渔仓”落成,才为战略合作升级奠定基础,目前“80%都是吊水鱼。”

叮咚的战略投资更推动双方合作进入深水区。

历时两年多打造的“四仓合一”模式,成为供应链升级的核心载体,将养殖仓、吊水仓、暂养仓与叮咚的销地总仓整合在同一区域,鱼从池塘到前置仓的链路从四个环节缩减至一个,最快可实现“池里捞出直接运至前置仓”。

显然,养殖池这类小单元的管理更具可控性,“我们可以在鱼的养殖过程中,采用分段分时的方式,确保每次出鱼时,鱼的规格标准都是达标的”, “四仓合一”既能实现规格标准化,又能以较低成本减少损耗,据透露,通过这一链路,成本下降了20%—30%。

而这种整合的价值不止于物理空间的优化,线上端,叮咚的数字化平台与庆渔堂的溯源系统实现无缝对接,全链路品控管理打通;线下端,根据叮咚的订单规划,上游吊水鱼养殖可有序推进,形成“以销定产”的协同机制。

据庆渔堂介绍,这类数字渔仓单池系统成本因配置不同平均在7-8万元。系统的投入也带来了显著的效率提升,叮咚买菜作为其核心客户,已占据六成以上的销售量,每天供应量可达一两万条。

“今年被标注吊水鱼的产品,有10多款SKU获得了规模、用户方面的长足增长。”叮咚买菜CFO王松表示。尽管目前庆渔堂在叮咚买菜的水产采购中占比尚未达到绝对主导,但这套模式在国内同行中已处于领先地位。

“这件事没那么简单,我们一直在啃硬骨头”, 沈杰透露,未来两到三年,双方计划建成覆盖水产品全链路的品控体系,仅当前规划的规模就已超过十亿元,目前还在同步开发匹配的用户群体,以扩大销售规模反哺供应链优化。

对于消费者而言,核心诉求始终是如何实现溯源,以及“如何获取真实信息并建立信任”。

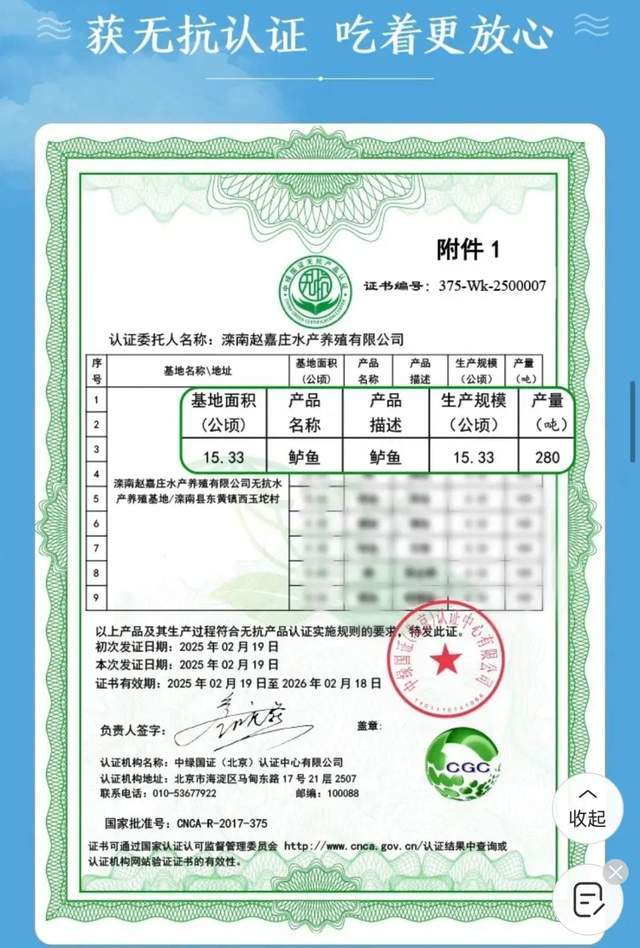

如今,在叮咚买菜购买“无抗”和“吊水”活鱼,消费者已能在APP上直观看到无抗认证、鱼的产地、养殖过程、检测内容及来历等信息,直接回应消费者核心诉求。

这背后,是平台在商品能力与供应链体系上的打磨。

叮咚买菜CFO王松坦言,外界多认为其盈利源于规模收缩与成本控制,实则商品与供应链能力的沉淀才是关键,包括对SKU的规模克制、买手严选,以及技术支撑下的控损控缺与运营指标改善。

水产品类尤为明显,在零售行业,稳定的订单量和规模化采销虽能降低成本,但“无抗养殖”本身成本高、水产损耗大,叮咚选择通过缩短从养殖到餐桌的中间流通环节,在降低链路成本的同时提升质价比。

另一侧,水产事业部将“更安全”作为核心突破点,诞生了 “只卖放心水产,100%安全” 的主张,目前,平台已推出覆盖 “无抗”“有机”“绿色认证”“吊水”“BAP认证” 等50余种安全标签的水产品,仅虾类就有一系列无抗产品上线,叮咚买菜表示,与庆渔堂的战略合作正是在这个背景下展开。

为进一步回应消费者对溯源与信任的需求,叮咚买菜构建了全链路管控逻辑,庆渔堂的“5S供应链标准”便是其中的典型例证。

具体来看,安全品控确保水产品无抗生素残留,按品质分为1A、2A、3A三级;稳定供给保障全年365天按规格、数量稳定供货;规格标准精准划分鱼的重量区间;低损配送通过“四仓合一”模式缩短链路,降低损耗与安全风险;全链溯源则记录每个批次的养殖主体、采购责任人、货量及检测证明,实现全链路可追溯。

在此基础上,叮咚买菜组建了400余人的品控团队,覆盖从基地管控到前置仓的全链路。以水产为例,其无抗/吊水系列不仅要满足各项证件齐全,品控人员还从基地源头介入,全程覆盖大仓、运输、前置仓等环节,实现全链路严格管控。

与此同时,叮咚买菜还引入第三方专业检测机构驻仓开展检测工作,通过人员、设备、管理机制三个维度的监督,确保检测过程的科学性与结果的严谨性。

这种管控力度让叮咚鱼类检测处于行业领先水平,实施到仓全批次检测,辅以供应商不定期抽检,结合风险程度为不同鱼类设置包含孔雀石绿、呋喃西林等9类风险项目的检测清单,未来还将打通全链路溯源系统。

“溯源的形式不重要,核心是能否提供真实数据并赢得信任。” 沈杰指出,当前水产行业受限于技术与成本,难以实现逐条鱼溯源,但叮咚正与庆渔堂探索针对吊水鱼等重点品类的“逐条挂牌”模式,计划在鱼鳃、鱼鳍或鱼尾标注溯源码。

显然,要搭建起这样一套从品控到检测、从批次管控到重点品类逐条溯源的完整体系,需要时间去打磨每一个环节。