作者|亚娜

海底捞正在以一种近乎疯狂的方式转身。

今年以来,在社交媒体上海底捞爆改夜店的相关讨论频频出圈,前有猛男DJ打碟,后有猫耳体育生妖娆卖萌,边看腹肌边吃火锅,更是被网友调侃称,“道德在哪里?底线在哪里?地址在哪里?”

从“爆改男模夜店”“批量孵化副牌”到“猛攻外卖”,在传统增长引擎逐渐失速之际,海底捞正寄希望通过“整花活”来进行一场全新的战略博弈。

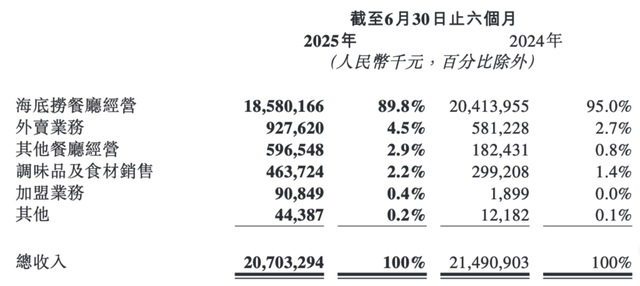

2025年上半年,海底捞交出一份营收利润双降的成绩单:营业收入同比下降3.7%,净利润下滑13.7%,翻台率、客流量、门店数量三大核心指标持续承压。

刚刚过去的半年里,海底捞一边关店“止亏”,一边扩张,门店净减少5家。截至2025年6月30日,海底捞品牌共经营1363家餐厅,其中自营餐厅中国大陆地区1299家,港澳台地区23家,另有加盟餐厅共41家。

在外卖大战席卷之下,今年上半年餐饮行业“堂食”普遍承压。2025年上半年,海底捞自营餐厅整体翻台率为3.8次/天,较去年同期的4.2次有所下降。海底捞曾在2021年为这一指标定下了4次/天的及格线,当前这一指标未达到及格线以上。

但相较于同行,海底捞翻台率依旧处于行业较高水平,同样定位中高端的火锅品牌巴奴在2025年一季度翻台率也不过3.7次/天。

伴随翻台率下滑的还有客流量,2025年上半年海底捞顾客总数接近1.9亿人次,较2024年同期(超2亿人次)有所下滑。与此同时,海底捞上半年的人均消费虽然较去年同期增长了0.5元至97.9元,但也依旧徘徊在百元以下。这意味着不仅愿意进入海底捞的顾客人群变少了,且消费力也大不如从前。

在三大核心指标持续承压的背景下,海底捞正通过外卖提速、多品牌孵化、场景创新等方式积极“破局”。

多品牌战略和外卖业务是今年上半年海底捞增速最猛的两大业务。财报数据显示,2025年上半年海底捞“其他餐厅收入”“外卖业务”的营收增速分别达到了227%、近60%,主营业务贡献占比均同比增长了1.8个百分点,分别达到2.9%、4.5%。但两大业务对海底捞整体业绩拉动尚不明显,难以成为海底捞的第二增长曲线。

从“服务神话”到“模式焦虑”,海底捞的成长简史,可以看作一部中国餐饮行业的进化史。

早期其凭借“变态”服务迅速崛起,中期依靠标准化复制实现了千店规模,如今传统商业模式已触及天花板,海底捞纵身一跃开启了一场更为凶险也更为开放的试验:爆改夜店、大搞副牌、冲刺高端、进攻外卖……这些改变已经不再是对其原有路径的优化,而是一次彻底的战略重构。

海底捞正在从一家“火锅连锁企业”,转型为一个“餐饮生态孵化器”,它的冒险已经远超餐饮竞争的范畴,直指一个更为根本的命题:当巨头发展失速该如何在否定自己中重获新生?

门店十米外的热情迎宾、排队等位时的免费水果小吃供应、就餐期间无微不至的询问和关怀等超预期服务,是不少人选择海底捞的重要因素。

在海底捞“服务”是生存逻辑,并非营销手段。

但与此同时,当这套体系变得过于庞大,行业内同质化也日益加剧,新一代员工观念开始转变,消费者对这套“变态服务”产生了一定疲劳,海底捞的特殊服务口碑开始逆转,变成了消费者口中的“过度表演式服务”。

如何迭代这套曾经所向披靡的模式,成为了海底捞新的命题。过去一年来,打造“不一样的海底捞”多次在业绩报告和公开场合被提及。

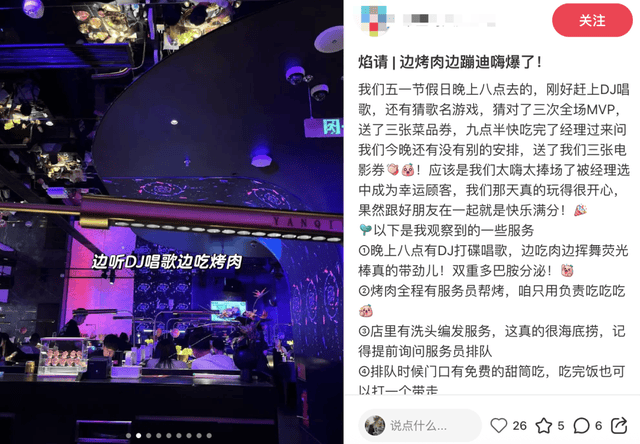

今年上半年,海底捞在北京、上海、广州、深圳等地推出了“夜店模式”,在相关门店的固定区域,每天晚上的固定时间会有2场演出,每场演出大约在15分钟左右。截至今年6月底,全国已有近30家“火锅Live house”落地北上广深等城市。

请来腹肌猛男在DJ台打碟,搭配制服诱惑、猫耳体育生的妖娆卖萌、欲拒还迎地男仆舞姿,令现场观众血脉膨胀,一些门店服务还提供1V1调酒环节,将情绪价值拉至满格。

海底捞的这波男色营销,曾在社交媒体上引发热议。部分网友表示兴奋和支持,有网友调侃称,“道德在哪里?底线在哪里?地址在哪里?”

亦有部分网友吐槽称,“海底捞变味了,专搞擦边博眼球。”

从创新角度和出圈程度来看,海底捞的这波男色营销是成功的,在激烈的餐饮市场中找到了一条差异化优势,为消费者带来了新奇的体验。然而,男色营销如果把握不好尺度,很容易陷入低俗、擦边的误区,导致舆论反噬。

在产品创新上,这部分门店还推出了“夜宵菜单”,涵盖了美蛙鱼火锅等新锅底、涮品、饮品以及烧烤等。部分夜宵主题门店还专门设置了打酒站,兜售价格在12元左右的特调鸡尾酒产品。

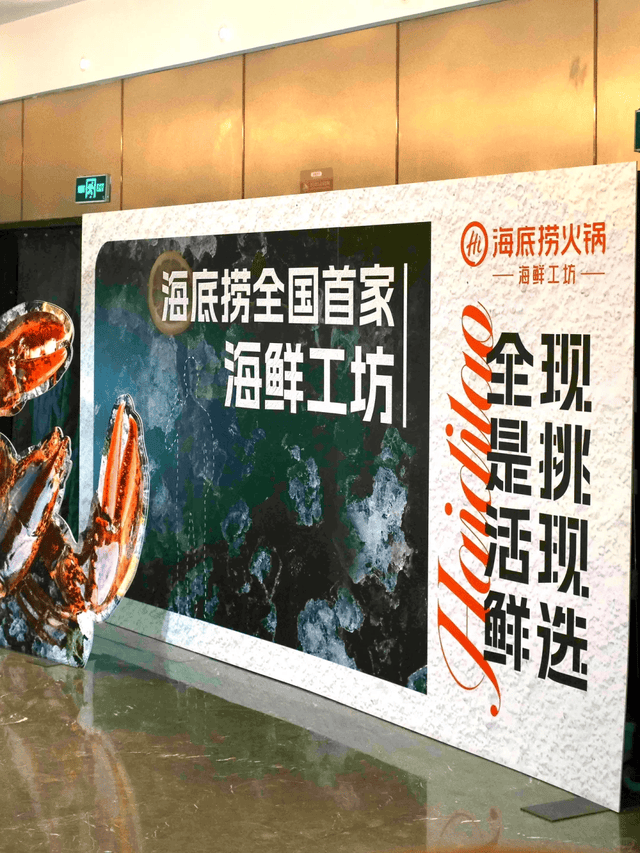

此外,海底捞通过聚焦区域个性化产品体验和“鲜切工坊”系列主题门店的推广,持续覆盖并满足更大消费圈层的需求。

财报显示,海底捞主打鲜切鲜活产品的标准版主题店,已营业超过50家。其中,就包括了“鲜切牛肉工坊”“海鲜工坊”“鲜切鸡肉工坊”等主题店。

此外,今年上半年,多地海底捞以主题菜单形式推出区域化新品组合,2月,山东超70家海底捞火锅店推出春季区域限定新菜单,主打“鲈鱼汤三鲜火锅”及多款时令食材;湖北区域海底捞则在春季推出“樱花季菜单”,以樱花粉面、桃桃樱花冰酿等创意新品。

在极致服务之外,海底捞在高速扩张到千店规模的过程中,建立了一套深入到供应链、人力资源、运营理念和企业文化的精密系统。

首先是高度标准化的SOP运营流程,其次是“师徒制”为核心的人才裂变机制,其三在于强大的供应链体系和中央厨房。这套精密系统也成为了海底捞批量孵化“子品牌”的驱动力。

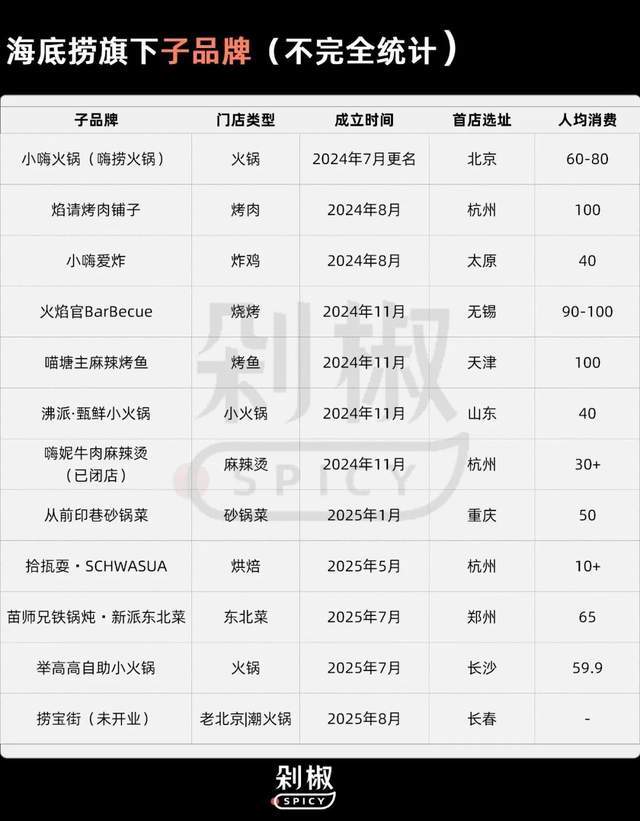

早在2019年开始,海底捞就通过“广撒网、快速试错”的策略快速孵化了一批子品牌。据餐企老板内参统计,2019-2021年,海底捞瞄准炒鸡、面食、小吃等快餐品类,推出了11个子品牌。

但在这一波激进拓展中,海底捞也交足了学费。

截至今年2月,以上11个子品牌大多数已因经营不善而倒闭,仅有更名为“苗师兄香锅·炒鸡鱼虾蛙锅”一家仍有16家门店在营业。

这一子品牌自成立以来几近更迭,经历了从鲜炒鸡到美蛙鱼头、香锅拌饭、鱼虾锅烧烤等多类菜品的尝试,今年6月“苗师兄”又将东北菜列为主营菜品,更名为“苗师兄铁锅炖·新派东北菜”,人均消费达60+元。

由此可见,海底捞大规模复制副线品牌的模式风险极高,特别是在麻辣烫、烧烤等已经有强势玩家的细分市场,海底捞尚且无法实现有效突围。

如,麻辣烫领域的两大头部玩家杨国福麻辣烫和张亮麻辣烫的门店数量均已超过6000家,规模优势尽显;烧烤领域头部品牌西塔老太太泥炉在全国已经开出了400多家门店,结合了炭烤工艺和东北饮食文化,在年轻消费群体中产生了一定文化共鸣。

不过,这一情况并非海底捞一家,近年来餐饮巨头们纷纷跨界布局子品牌,试图用矩阵化策略来撬动新的市场增量,但普遍都收效甚微。

如另一火锅品牌呷哺呷哺就曾在此前跨界尝试过“烧烤+酒吧”模式,推出了子品牌“趁烧”,与海底捞的“焰请烤肉铺子”十分相似,不同的是其定位更高端,客单价也要高出一倍。这一品牌曾被呷埔呷埔给予厚望,曾立下过三年突破百店的目标。然而在长期门店客流不足和长期亏损压力下,去年8月,“趁烧”关掉了最后一家门店,终止了运营。

但处于门店规模、翻台率和人均消费持续降低的客观现状下,海底捞仍未放弃对子品牌业务的拓展,以“红石榴计划”为代号卷土重来。

海底捞正在尝试做一件更高难度的事情,利用一个为“复制”而生的强大系统,完成需要创新和个性化的新任务。

2024年8月,海底捞推出“红石榴计划”,同时面向海底捞内部员工和外部孵化创业项目。去年年底,海底捞董事会副主席周兆呈曾在接受媒体采访时表示,“海底捞内部平均每天有200个创新项目在提报”。

红石榴计划是海底捞构建的一套“以员工创业”为核心的新型孵化机制,通过鼓励员工内部创业,允许店长管理多店的人才共享政策,实现在主品牌之外的品牌扩张和孵化管理。

同年,海底捞内部成立了创新创业委员会,海底捞新一波孵化的品牌中,两大“潜力”品牌的创始人均来自创新创业委员会,焰请烤肉铺子的创始人是海底捞创业委员会主教练杨华,小嗨爱炸的创始人是创业办公室主任王强。

杨华在接受媒体采访时表示,海底捞在内部选择项目的过程中,更注重项目的可复制性和符合经济趋势的高质价比品类,因为具备可复制性的门店不仅能提供更广泛的市场覆盖,还能为更多员工提供晋升机会。

今年上半年,海底捞加速了多品牌战略“红石榴计划”的落地,财报显示当前除海底捞火锅之外,还运营14个餐饮品牌共计126家餐厅,涵盖了烤肉、炒菜、小火锅、炸鸡、香锅等品类。财报数据显示,2025年上半年海底捞“其他餐厅收入”达5.97亿元,同比增长227%。

纵观海底捞的新一波子品牌中,“焰请烤肉铺子”的快速规模化为其战略转型增添了一丝信心。财报显示,2025年上半年,该品牌新开门店达46家,当前已在杭州、西安、南昌等城市开出近70家门店,门店数量占海底捞“其他餐厅”总数的56%。

不过,当前除了焰请烤肉铺子之外,当前海底捞的其它子品牌仍然处在业务探索期。于今年2月在杭州开出首店的“嗨妮牛肉麻辣烫”开业不足半年,当前已处于闭店休业状态。

标准化、规模化复刻,是海底捞过去的成功之钥,但也成为了当下转型之困的根源。

这套能力的“双刃剑”效应在海底捞转型期愈发凸显。

在赋能多个新业务孵化子品牌上,海底捞的优势在于能够快速复用其成熟的供应链、人才培训体系和中央厨房系统,是其他创业品牌无法比拟的先天优势,也是海底捞的副牌能够快速扩张的底气。

子品牌“焰请烤肉铺子”的快速规模化发展就验证了这一模式的有效性。

“焰请烤肉铺子”是海底捞“红石榴计划”项目的标杆式代表。大众点评显示,焰请烤肉铺子的菜品以牛肉类菜品为主,价格在38元-78元之间,此外还有海鲜和猪肉类烤肉菜品、以及芝士焗红薯、明洞炸鸡等融合创新菜。在开店选址上,“焰请烤肉铺子”通常偏向于选择新一线城市人流量较大的商圈,如西安首店选在高新万达广场,义乌首店也落在义乌之心城市广场。

焰请烤肉铺子的创始人杨华曾表示,海底捞创立副牌的策略之一是“创造需求”,即在海底捞品牌门店之外,创造可以在一个场景、一个门店满足多种场景的消费需求。比如在有夜店氛围场景的餐厅吃烤肉。

让“焰请烤肉铺子”出圈的场景便是其将晚上十点后的门店爆改成潮流夜店,黑色主调搭配暖光的轻奢风质感设计吸引众多年轻人前往打卡。此外,店内还免费提供洗头、编小辫等海底捞式特色服务。

焰请烤肉铺子之所以能实现快速扩张,背后是海底捞子品牌与母品牌协同效应的显现。

焰请烤肉铺子锁定的是和海底捞同等消费能力的客群,为其提供更具性价比的产品,而海底捞的供应链资源采购优势,成为了其最大的底气。比如,在原材料牛肉采购上,焰请烤肉铺子需求的牛肉部位与海底捞形成了互补,通过采购端从某一部位到整头牛的需求转变压低了整个成本,达成了用相对低的价格购入高品质牛肉的目的。

在原材料采购规模优势外,焰请烤肉铺子还有望在门店人员、租金成本等方面与海底捞产生协同效应,从而带来较好的门店经营效率和盈利能力。据国信证券分析师测算,目前焰请烤肉铺子单店模型年营收约为1000万元,净利润率可达到12-14%。

对于焰请烤肉铺子,海底捞也给予了较大希望,其目标是在2025 年开到 150家,未来 3-5 年门店数达到 300-400 家,并希望可以与海底捞门店相互补充。

然而,这套模式也存在一定的制约性,显著挑战来自于标准化和个性化的矛盾上,当下新消费趋势需要更多的“个性化”和“非标体验”,海底捞机制标准化的复制,在高效生产“独特体验”上面临着较大挑战。

当下,迈入增长瓶颈期的海底捞面临着在服务、产品、供应链三方面上革新的挑战。其一是海底捞的特色服务已触达行业天花板,其二是在产品侧则要找到一条差异化路径,其三海底捞供应链体系虽已相对较为成熟但仍然需要新的场景承载。

纵观海底捞的新业务的尝试和探索,均是围绕以上三点为考量,核心围绕两大主线展开:其一是广泛布设平价餐饮品牌来切入下沉市场,其二是通过更加精致的食材和高端化服务冲击高端市场。二者均是依托于海底捞积累的供应链资源之上。

定位高端餐饮,人均消费683元的“海底捞·臻选店”就是一次全新尝试。今年7月,海底捞在北京CBD国贸商圈开出首家高端粤式海鲜火锅品牌“海底捞·臻选店”,主打提供粤式火锅体验,锅底以“鲜”为最大特点,共有金汤花胶鸡锅、波士顿龙虾汤锅、特色澳门猪骨鸡脚锅、招牌鸡煲翅锅等锅底可供选择。

在火锅菜品供应上,臻选店有鲍鱼、帝王蟹在内的多款时令海鲜,还有捞汁花甲、顺德捞鱼皮、烤乳鸽等多款颇具特色的菜品。海底捞·臻选店采取限量预定的接待模式,工作日需要提前一天预订,周五、周六节假日建议提前一到两天预订。

据虎嗅报道,门店店经理、海底捞合生汇店前店长杰哥表示,试营业期间业绩尚可,有一桌客人用餐后就充值了10万元。对于擅长规模化、标准化复刻门店的海底捞来说,打造高端化门店的最大难点在于如何提供高端的服务,吸引足够多的高净值客户来形成稳定的盈利模型。

此外,在转向精耕细作和创新试错的过程中,习惯了高速复制开店模式的组织和系统能否摆脱路径依赖,亦是一项巨大挑战。

在堂食业务承压之下,为了应对市场变化、寻找新的增长点,海底捞开始积极探索线上外卖业务,试图将线下的服务体验和品牌势能衍生到线上。

2025年上半年,海底捞线上外卖业务增长迅速,同比增长近60%,“一人食”场景的“下饭火锅菜”贡献了超过一半的外卖收入,海底捞拌饭、自制饮料等外卖新品类也在测试过程中。

在业绩会上,海底捞解释称外卖业务取得高增长的主要原因可归结为产品品类拓展与运营能力提升两方面,而非依赖平台补贴。在财报中海底捞表示,未来将整合多品牌、多品类资源,打造海底捞外卖超级厨房,探索卫星店新模式,同时打通三方平台与会员体系,搭建私域运营体系。

当下外卖市场本身已是一片红海,海底捞选择在这个节点入局,虽是大势所趋,但却已错过最佳时机。在各路玩家都在加速争夺用户之际,海底捞开展线上业务势必将是一笔不菲的开支。财报显示,今年上半年海底捞其他开支同比增长了23.4%至10.87亿元,主要由于与外卖业务相关的推广及支持费用增加,以及营销活动更加多元化,使得业务发展开支及外卖平台开支增加1.51亿元。

虽然外卖业务增长迅猛,但它对海底捞整体营收贡献还相对有限,短期内难以完全弥补堂食下滑的缺口。此外,值得注意的是在追求外卖业务快速扩张的同时,如何保持服务质量的稳定性和一致性是一大挑战。近期,海底捞出现的“外卖配菜投诉事件”正是对其敲响了警钟,下一步海底捞需要建立规范化的流程来处理外卖场景中的个性化需求。

当传统增长引擎渐显疲态,海底捞选择了一条以“创新”破局之路,无论是外卖业务的迅猛增长,还是子品牌的大胆孵化,抑或是“夜店模式”“臻选店”等场景化实验,都显示出这家餐饮巨头不甘于现状的突围决心。

然而创新之路注定伴随争议与风险,现下海底捞仿佛在走一条钢丝:一端是主业的“守成”,另一端是创新的“开拓”;一端是标准化与规模化的传统优势,另一端是个性化与体验化的新需求,挑战已远超出餐饮本身,而是如何在一家成熟企业的体制内,长出新业务的活力;如何在品牌认知与用户期待之间,找到不至于“变味”的平衡点。

海底捞的下一步,不仅仅关乎营收与利润,更关乎它能否在颠覆自我中,真正走出第二条增长曲线——而这或许才是所有传统企业转型中最难、也最值得期待的部分。