作者|豆芽

当业内每个上游企业都能拿出一个独家技术时,到底是喜是忧?

在上周的一次化妆品行业展会上,剁椒Spicy直观地见证了护肤行业上游端的技术内卷。走过紧紧挨着的几十家供应商展台,几乎每个企业都能拿出一个号称独家的成分,以及完备的证书。

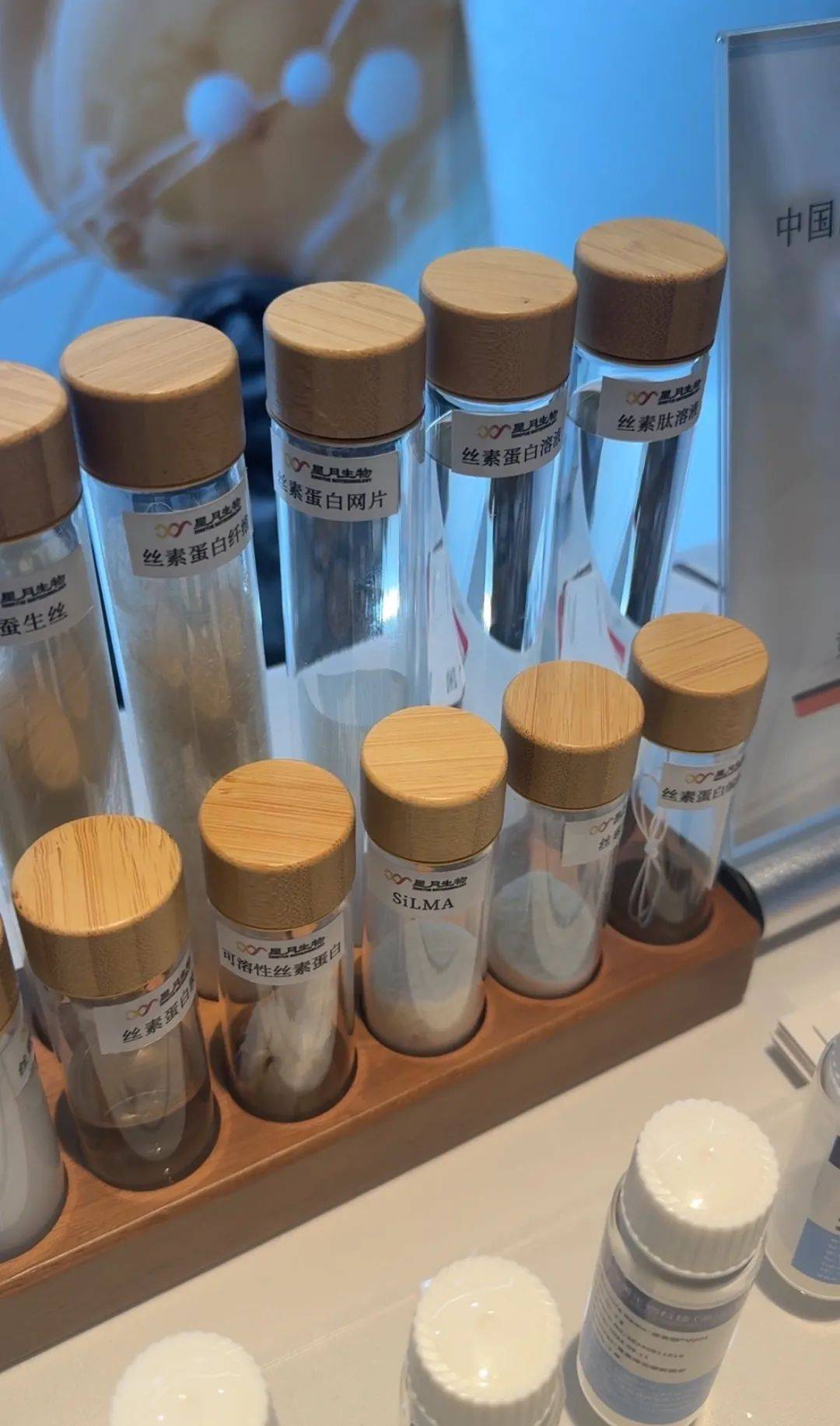

丝素蛋白肽、重组三螺旋胶原蛋白、重组贻贝粘蛋白......五花八门的成分带领着一堆形态各异的产品,招呼着路过的每一位潜在客户。为了更清晰地展示技术,除了具体的试用产品,就连活性蛋白开发过程中的不同形态,也都分装展示。

几乎每走两步,就会被成分商“拦截”安利一种新成分,甚至还没有开口问,对方就能一眼看出你的担忧,并承诺可以从产品到证书全链路代理。

这与当前护肤市场的C端趋势完全一致,自从部分品牌搭载技术成为大爆品之后,每个品牌,甚至每个产品的包装上,都加上了多个专业名词,从成分、技术,甚至添加浓度上,试图找到稀缺的市场占位,复制商业神话。

AI制图 by剁椒Spicy

技术的内卷对消费者是一件好事,毕竟积极竞争、主动投入的结果是实现量产,最终会诞生高性价比产品。但这种美好,被华熙生物和巨子生物的一场技术话语权争夺战打破了。

人们发现,一种被大张旗鼓宣传的成分,如何检测,是否添加,能否透皮,全都无法获得最基本的答案,甚至也缺乏权威的行业标准。

这也让化妆品行业一些最核心的主导者,对“功效护肤”的态度开始暧昧起来。

通常是一个论坛还在大谈特谈如何找到新原料,在医药医学领域的应用多么出色。走进隔壁会场,就会听到“化妆品不应该无止境追求功效”、“现在只谈功效是没用的”、“头部企业之间的竞争,将不再是成分竞争”等完全相反的论调。

这种态度变化下面,是国产护肤行业多年高速发展之后遗留的弊病。“有些弊病是行业普遍存在的,但没有人敢出来说。”

这种弊病也隐隐藏在展台的窃窃私语中。

有从业者带着质疑请教技术顾问:“为什么拿了证书的某个活性蛋白产品,也会出现使用问题”时,对方先是用专业知识解释,最后压低声音递过来一句结束语,“很多证书也是有(人情)关系的。”

纵览各家国货美妆品牌的最新财报,头部美妆企业仍在重研发投入。

剁椒Spicy发现,目前市面上热门的原料和技术仍是动物活性蛋白。

走过各个原料端的展台,搭载不同技术的活性蛋白,仍是行业的明星成分。星月生物专研为敏感肌护肤的丝素蛋白肽;绽妍生物聚焦在修护为主的重组贻贝粘蛋白,还发布了多维重组蛋白修护体系;恒医生物则主要深耕重组三螺旋胶原蛋白......

基本上各家供应厂商都在推出差异化的活性蛋白技术,对标修护、抗老、增加皮肤弹性等不同的功效。有些展台还展示出丝素蛋白从桑蚕生丝、蛋白纤维、到丝素肽溶液等不同形态。

现场拍摄图

“目前市面上针对不同的功效热门的成分是不同的,我们有自己的核心专利功效原料可以做背书”,各个妆械品代工厂,都在向来往的潜在客户推荐各自的技术创新和专业背书。

活性蛋白成为热门趋势的背后,既有行业背书,也有市场、资本驱动。一方面是很多活性蛋白此前广泛应用于医药、医美行业,在消费者心目中有一定的信任背书,很多企业也在凸显自身在相关专业领域的经验,例如绽妍生物就在反复强调合作医生、医院、药店等专业领域的案例。另一方面,这两年重组胶原蛋白的热度,带动了活性蛋白整体的市场声量,“很多企业也是看市场热度跟风,挤进了这个赛道”,有从业者告诉我们。

除了活性蛋白,搭载新技术的植物萃取,也是热门技术趋势。

其实早在2015年前后,主打天然无害的植物萃取开始流行,植物医生、佰草集、林清轩等一批老牌国产品牌都曾上过这趟列车。不过在之后,随着成分党崛起,消费者开始更关注A醇抗老、烟酰胺美白等“单一有效成分”,在功效上比较模糊的植物萃取的热度开始下降。

其实,植物萃取并没有彻底退位,不断有相应的精油、水乳等产品被推出,例如,林清轩的山茶花精油就一直有着不错的销售成绩。

近期,全球四大化妆品ODM企业之一诺斯贝尔推出了“植物细胞智能制造平台”,并公布了两大技术:GreenCall™植物愈伤细胞定向培养技术与PhytoExo™ PLUS+ 植物愈伤细胞外泌体递送技术。试图解决活性不稳、透皮率低等传统植物提取的技术难题。上海铮信生物科技股份有限公司也在推进传统草本成分在抗衰领域的应用,例如线粒体抗衰,以及相应的技术突破。

“本身很多国货品牌都在主打植物成分,随着技术创新,接下来植萃在护肤市场的应用也会更广泛”,不止一位上游从业者向我们表示。

供应链端的技术变化,在一定程度上代表着产品端接下来的趋势。显然活性蛋白已经进入了内卷瓶颈期,此次巨子生物的负面舆论也引发了消费者端的一些质疑,搭载着新技术的植物萃取,或将迎来新的市场机遇。

护肤行业卷技术并没有问题,成分也没有孰对孰错。

但随着市场竞争的加剧,成分在一定程度上成为资本角逐的手段,资本通过造出一个又一个热门成分,来实现商业目的,前面提到活性蛋白大热背后就有市场、资本驱动的因素。

此前也有从业者告诉剁椒Spicy,国货美妆的核心成分迭代速度不断加快,已经远超出了正常行业进化速度。过快的步伐也导致了技术、产品、消费者之间的沟通盲区。

这些行业弊病带来的第一个问题在于,技术推新走在规范之前。很多市场新成分/技术在护肤领域的应用,并没有统一的国家标准,最终导致概念混淆、界定不清晰等,伤害消费者也损耗企业。

这次巨子与华熙之间的对垒,并非是为了让透明质酸和重组胶原蛋白一争高下,本质是围绕对应成分及技术的市场认可度、合规性展开。

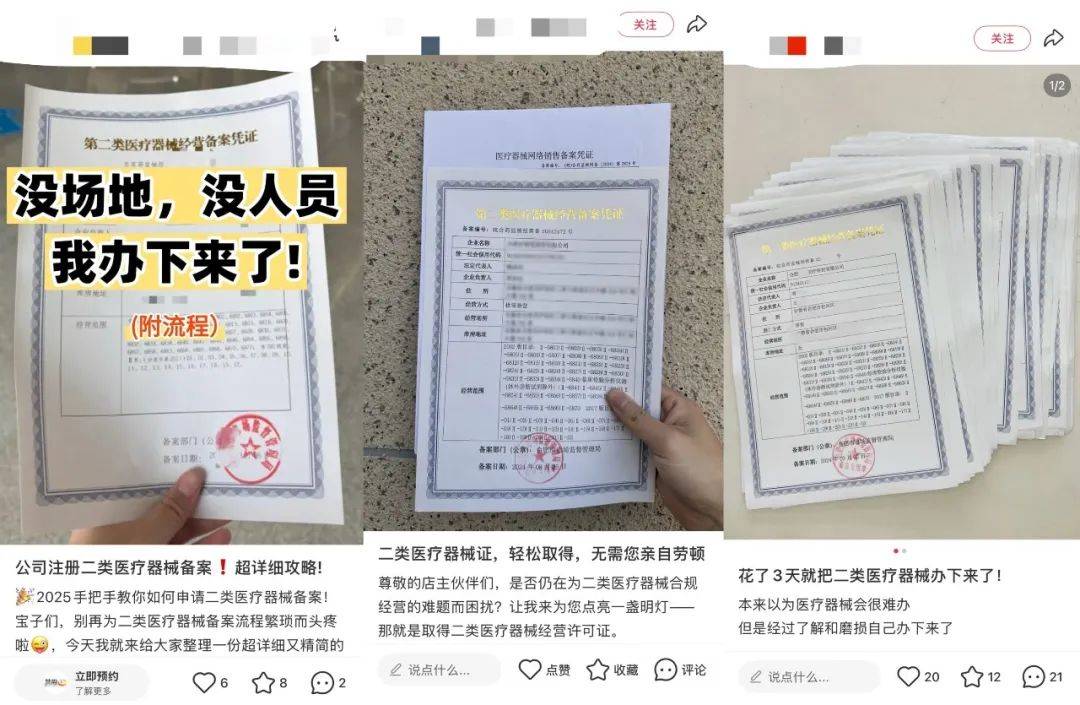

统一标准的缺位导致市场准入原则较为宽松,例如目前市面上比较常见的“二类械字号”相关的证书,就有多个代办路径,除了可以直接用代工厂的证书,社交平台上也有大量的代办帖子。

剁椒Spciy咨询多个代工厂发现,不论是二类械字号证书、还是美白淡斑等特证,代工厂都可以一键代理或者跟进。

“一些证书办理背后也是有暗箱关系的”,有从业者如此表示。不过该信息真假无从查证,但可以判断的是,技术走得太快,行业统一标准暂未建立时,市场就容易鱼龙混杂,尤其是较为复杂的生物学,不同的检测方式都会影响最终的结果。

另一个被反复诟病的问题是,是夸大营销功效,甚至出现营销倒逼研发的情况。

“化妆品不得有‘危害性’副作用”,这一行业共识正在逐渐被打破。

当原本只应用于医疗、医美领域的技术成分普遍应用于护肤行业,虽然带来一定功效背书,但也存在一定的副作用和风险。

但在护肤品的营销中,品牌显然只强调了技术的正向反馈,以至于很多消费者用完功效产品后,会出现过敏、红肿等情况。

过度营销其实也导致了伪概念的盛行,“看起来有不同种类的活性蛋白,但大部分是炒概念,这些蛋白都是大分子的,很难透皮吸收”,有从业者直言。

对于消费者而言,当每个品牌都在强调所谓的独家成分、核心技术时,技术本身就不再成为稀缺品,现在消费者已经开始对技术脱敏。

“一开始还是会关注产品背后的技术吧,但现在每个产品都有独家技术,五花八门的,也看不明白,有时候用下来也大差不差,现在还是直接看使用体验决定是否复购,而且技术推新太快了,我确实也比较怀疑真正技术的更迭真的能这么快吗,一些强调独家成分的新品牌都不敢轻易下单了”,消费者小黄告诉我们。

客观来看,这些行业乱象也是新技术从诞生、应用到成熟的的必经之路,只不过这些信号也指明,所谓的成分技术将不再是品牌绝对的护城河。

巨头对峙、乱象浮出水面,这些信号都说明,功效叙事不再是刺激增收的有效密码。

“行业正在进入深度调整期,未来五年将有大批中小品牌消失。头部企业之间的竞争,将不再是成分竞争,也不是渠道、流量竞争,而是产业生态建设能力、产业生态组织能力的竞争”,福瑞达生物股份总经理、董事长高春明表示。

“竞争壁垒的生命周期正在缩小,高端护肤品是护肤品综合素质的体现”,养生堂化妆品总经理吴依凡也提出如此观点,即依赖功效无法建立真正的竞争壁垒。

背后的原因,并非是功效叙事式微,未来技术及成分仍是国产护肤品牌发展的有力支撑,只不过这些成分的应用准入、技术的行业标准,都将走向统一标准。

这就意味着曾依赖功效叙事塑造的商业神话,无法被轻易复制,甚至很多依靠技术站进头部队列的企业,也需要经历一场技术规范带来的自我革新与阵痛,例如此次风波中的巨子生物。

AI制图 by剁椒Spicy

那对于品牌发展而言,失去了成分/技术这个有力的工具,如何才能在激烈的市场竞争中生存下来?如何锻造核心竞争力?

一个答案或许是“情绪价值”。

成分和技术满足消费者对功效的基本需求,情绪价值满足精神共鸣,也决定品牌高度。

进一步看,护肤行业的情绪价值可以具体拆解为品牌叙事、产品体验、可持续议题等多个维度。在品牌叙事上,情绪价值是通过文化叙事、美学取向和价值观所构建出的软护城河。

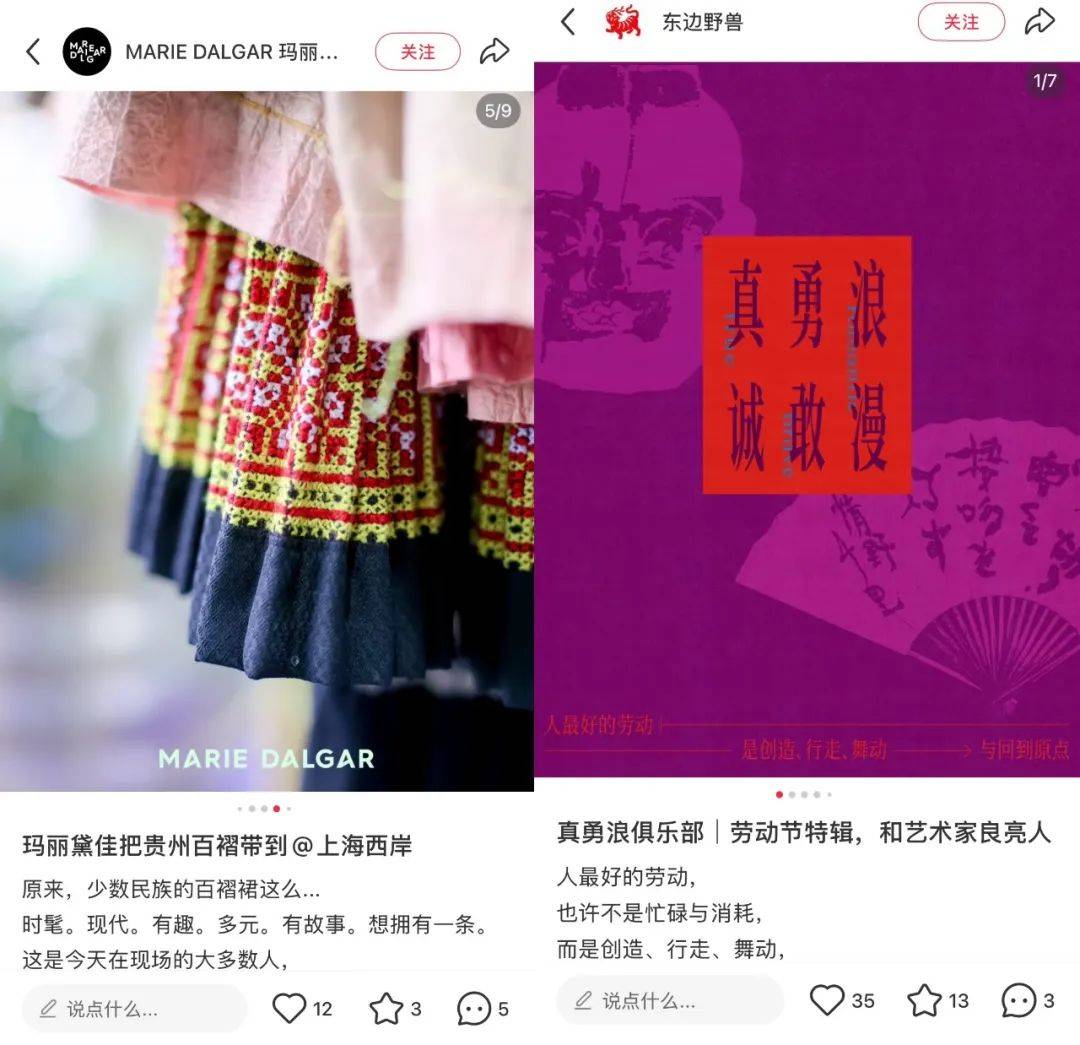

典型如东边野兽就通过真诚、勇敢、浪漫等品牌关键词,以及各类艺术家合作,将文化根植于品牌,也就是所谓的调性;玛丽黛佳也是一个通过优化品牌叙事,重新被看见的国产品牌,近年来品牌重新打造东方美学的叙事逻辑,也是与各类艺术家合作,建立起了更符合当下的品牌价值观。

在产品体验上,情绪价值则指向更有个性的包装设计、更疗愈的香味、更舒适的肤感等,这些消费者最直观的感受,也构成了消费决策的关键元素。

“护肤品是感性和理性交织的过程,理性是注重功效,但很多女性更注重使用体验,就需要研究使用感受和功效之间的平衡”,吴依凡在公开访谈中提到。

可持续也是当前的一个行业大趋势,这不仅是为了履行企业的社会责任,也是顺应消费者需求,提升品牌力的一个重要方式。包括欧莱雅、珀莱雅、贝泰妮在内的多位海内外头部护肤企业,都在积极开展ESG实践。

另一方面,个人护理、男性护肤、银发族护肤等细分赛道,开始呈上升趋势。

个护赛道又包括了身体护理、头皮护理、脚部护理等多个更细分的局部护理,而且如今个护已经开始呈现“护肤化”的趋势,即除了满足基础的补水保湿功能,对于成分、香味、产品形态有了更多需求。

男性护肤和银发族护肤是以往被主流护肤企业忽视人群,但相关数据都表明,这些群体的护肤需求正在越来越多元,是行业新的风口。

对于头部企业而言,在成分、流量、渠道之外,还需要注重产业生态的深度融合。即“从成分营销回归品牌价值、从流量运营回归用户运营、从单一护肤向双美融合转型、从资本运作向产业生态转型”,才能在新的发展周期找到风向标。

正负舆论交加、行业持续动荡,但国货品牌与国际代表企业之间的拉锯战才真正开始。

能否与国际大牌比肩,要看国产护肤企业如何完善从技术到情绪的综合实力,从护肤到个护的产品矩阵,以及产业生态的深度重整。